Первая книга этой серии посвящена правовым основам соглашений в оборонно-промышленном комплексе. В ней представлен глубокий анализ правовых характеристик, регулирующих международные отношения и технические обмены между государствами в области военных технологий. В работе освещаются сложные вопросы, связанные с оборонным сотрудничеством, и нормативные акты, обеспечивающие его законность и эффективность.

В первом томе автор рассматривает основные принципы, определяющие военно-технические отношения. Текст выходит за рамки теоретических дискуссий, давая четкое представление о том, как правовые системы удовлетворяют потребности таких специализированных взаимодействий. Практическая важность этих правовых основ очевидна, особенно в условиях, когда страны продолжают наращивать свой оборонный потенциал с помощью соглашений о сотрудничестве.

Ключевые темы включают условия сотрудничества, ответственность участвующих сторон и обращение с секретными военными технологиями. Автор также предлагает всесторонний обзор того, как международные договоры и национальные нормативные акты определяют военно-техническое партнерство. Анализируя реальные примеры, книга служит ценным руководством для профессионалов, работающих в оборонном и юридическом секторах.

Этот том необходим тем, кто стремится получить более четкое представление о правовой инфраструктуре, поддерживающей сотрудничество в оборонной промышленности. Она служит основой для следующих книг серии, каждая из которых посвящена отдельным аспектам военно-технических отношений.

Нормативно-правовая база военно-технического сотрудничества в международном праве

Правовую базу, регулирующую военно-техническое взаимодействие между государствами, следует понимать как через двусторонние соглашения, так и через многосторонние конвенции. В частности, правила, связанные с передачей и совместной разработкой военных технологий, определены в специальных договорах и протоколах. Эти правовые инструменты устанавливают необходимые границы и дают четкие характеристики международным взаимодействиям, уделяя особое внимание контролю над вооружениями, механизмам экспортного контроля и защите чувствительных военных технологий.

Регулирующие нормы также формируются международными органами, такими как Организация Объединенных Наций и региональные организации, чьи резолюции содержат руководящие принципы сотрудничества в области оборонных технологий. Нормы, установленные в этих контекстах, направлены на содействие мирному сосуществованию и одновременно регулируют экспорт и использование передового военного потенциала.

В специальных соглашениях часто оговариваются условия, на которых страны могут обмениваться или передавать оборонные системы и технологии. Такие договоры включают положения о защите интеллектуальной собственности, предотвращении распространения технологий и применении санкций за несанкционированную передачу. На правовую структуру военно-технических партнерств также влияет политический климат, который может привести к созданию рамок прозрачности и подотчетности между государствами-участниками.

При анализе механизмов сотрудничества становится ясно, что четкое и ясное регулирование имеет решающее значение для снижения рисков неправильного применения или использования переданных технологий. Такие правила обеспечивают использование военных достижений строго в оборонительных целях и тщательный контроль за потоком технологий. Как отмечается в первых разделах соответствующих текстов, понимание тонкостей этих правил требует глубокого изучения как глобальных договоров, так и национальной политики, регулирующей оборонную торговлю.

Таким образом, правовые инструменты в сфере военно-технических отношений закладывают основу для сотрудничества, помогая оптимизировать процессы и обеспечивая при этом соблюдение международных норм и безопасность стран-участниц. Без этих рамок риски, связанные с международным военным сотрудничеством, значительно возрастут.

Ключевые документы, которыми руководствуются при заключении двусторонних военно-технических соглашений

Для обеспечения надлежащего исполнения соглашений в области обмена оборонными технологиями в основу условий двустороннего взаимодействия закладываются определенные первичные документы. К ним относятся международные договоры, межправительственные протоколы и отраслевые контракты, определяющие параметры сотрудничества, такие как поставки вооружений, передача технологий и соглашения о совместном производстве. Характеристики этих соглашений часто регулируются конкретными нормами, направленными на обеспечение интересов национальной безопасности, интеллектуальной собственности и удовлетворения оборонных потребностей.

В контексте военно-технического партнерства обычно используются два основных типа правовых инструментов: двусторонние договоры и коммерческие соглашения. Двусторонние договоры часто устанавливают широкую основу для сотрудничества, определяя права и обязанности сторон, в то время как коммерческие соглашения направлены на осуществление конкретных сделок. Такие договоры включают подробные положения о качестве продукции, графиках поставок, условиях оплаты и механизмах разрешения споров.

Одним из наиболее важных элементов этих документов является обеспечение соблюдения международных правил контроля над вооружениями, которые регулируют передачу чувствительных военных технологий и оборудования. Эти соглашения часто требуют от сторон соблюдения протоколов, разработанных в рамках многосторонних механизмов, таких как Вассенаарские договоренности или договоры ООН о торговле оружием.

Кроме того, оперативные аспекты сотрудничества часто излагаются в специальных приложениях к основным договорам. В этих приложениях обычно содержатся технические спецификации, согласованные этапы и обязательства, связанные с обслуживанием и модернизацией оборудования и систем. Юридические и технические характеристики, содержащиеся в этих приложениях, помогают снизить риски и уточнить ожидания обеих сторон партнерства.

Понимание этих основных принципов необходимо при вступлении в сотрудничество в оборонной сфере. Соблюдение этих важнейших правовых документов обеспечивает бесперебойную работу, снижает вероятность возникновения правовых споров и устанавливает четкие условия сотрудничества в сфере передачи оборонных технологий.

Правила экспортного контроля в военно-технической торговле

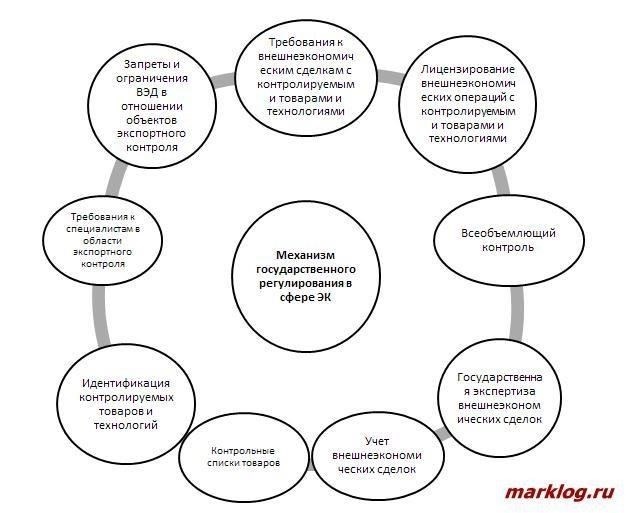

Экспортный контроль играет основополагающую роль в поддержании баланса безопасности при обмене военными технологиями. Правила, регулирующие экспорт оборонного оборудования, материалов и ноу-хау, направлены на ограничение доступа к секретной информации, которая потенциально может быть использована в целях, противоречащих национальной безопасности или международному миру. В первом и втором томах работы раскрываются особенности военно-технических соглашений, рассматриваются правовые нормы и практика, регулирующие сферу применения этих сделок. В третьем томе подчеркивается роль международных договоров и национальных законодательств как ключевого фактора в формировании системы экспортного контроля.

Правовые нормы и нормативная база

Основным принципом регулирования экспортного контроля является создание правовой базы, гарантирующей, что технологии, связанные с обороной, не будут переданы несанкционированным получателям. Это включает в себя ограничения на продажу военных систем, технологий двойного назначения и конфиденциальных данных. Как правило, страны устанавливают строгие требования к лицензированию, которые контролируются с помощью двусторонних и многосторонних соглашений, отражающих национальные приоритеты и международные обязательства.

Правовые структуры, связанные с экспортным контролем, также зависят от особенностей каждого военно-технического соглашения, как это указано в работе Кудашкина. К ним относятся положения о стране назначения, сертификации конечного пользователя и механизмах проверки, которые часто включаются в контракты. Подробный анализ этих положений содержится в третьем томе, где Кудашкин рассматривает различные национальные и международные механизмы контроля за экспортом вооружений и связанных с ними технологий.

Международные правила и национальный суверенитет

Международные договоры, такие как Договор о торговле оружием (ДТО), обеспечивают глобальную основу для регулирования экспорта оружия. Однако национальные правительства сохраняют за собой право определять, что именно разрешено экспортировать, балансируя между международными обязательствами и интересами внутренней безопасности. Эти правила имеют решающее значение для ограничения распространения передовых вооружений и обеспечения соответствия военно-технической торговли согласованным стандартам подотчетности.

Подход, обсуждаемый в третьем томе, отражает тонкое понимание того, как страны применяют свои режимы экспортного контроля. В нем подчеркиваются различные критерии, такие как предполагаемое использование технологии, политическая стабильность государства-получателя и соблюдение норм международного права. Обеспечение того, чтобы все военные товары подвергались таким строгим проверкам, является ключом к сохранению целостности военно-технических отношений на мировой арене.

Правовые проблемы при реализации военно-технических контрактов

При заключении международных соглашений в области обороны и обмена технологиями приходится сталкиваться с рядом проблем, которые напрямую влияют на своевременное и эффективное выполнение соглашений, связанных с военной тематикой. Эти препятствия часто возникают из-за сложности национального регулирования, противоречивых законов и хитросплетений правовой базы участвующих сторон.

Договорные обязательства и их соблюдение

Первое серьезное препятствие — приведение национальных правовых систем в соответствие с условиями, изложенными в контракте. Различные юрисдикции могут накладывать ограничения на экспорт или импорт чувствительных технологий, что может привести к нарушению международных санкций или внутреннего законодательства. В таких случаях заинтересованные стороны должны убедиться, что все условия соответствуют нормативным требованиям стран-экспортеров и стран-импортеров. В контрактах должны быть четко прописаны механизмы разрешения споров для устранения юридических разногласий и проблем с толкованием в ходе исполнения контракта.

Вопросы интеллектуальной собственности и конфиденциальности

В контексте оборонного сотрудничества интеллектуальная собственность (ИС) является одним из наиболее спорных аспектов. Защита чувствительных технологий и ноу-хау имеет решающее значение. Неадекватные положения об ИС в соглашениях часто приводят к нарушению конфиденциальности, несанкционированному раскрытию информации или даже незаконному обратному инжинирингу. Стороны должны следить за тем, чтобы условия передачи технологий были четко определены, указывая ограничения на использование или распространение военных технологий, особенно если речь идет о международном партнерстве, где законы, регулирующие технологию, могут различаться.

Специалисты в области права должны уделять первоочередное внимание разработке положений, которые конкретно касаются прав интеллектуальной собственности, протоколов защиты данных и соглашений о неразглашении, обеспечивая надежную защиту от потенциального неправомерного использования или нарушения.

В заключение следует отметить, что решение юридических сложностей, связанных с военными контрактами, требует не только глубокого понимания конкретных нормативных актов, но и постоянного взаимодействия и адаптации к меняющимся национальным и международным правовым условиям.

Влияние национального законодательства на глобальное военно-техническое сотрудничество

Национальное законодательство играет решающую роль в формировании глобальных рамок для торговли оружием и технологических обменов между странами. Характеристики правовых систем, описанные в работе Кудашкина, задают четкие параметры для масштабов и глубины международного оборонного взаимодействия. Эти рамки влияют как на правомочность участия иностранных субъектов в конкретных программах, так и на условия, на которых эти соглашения выполняются.

В трехтомном труде рассматриваются особенности влияния национального законодательства на структуру разработки вооружений и трансграничных обменов. Страны с более жестким внутренним регулированием часто ограничивают сферу своего взаимодействия с иностранными партнерами, вводя ограничения на передачу передовых технологий или систем вооружений. И наоборот, страны с более открытой правовой структурой могут способствовать расширению международного сотрудничества, предлагая большую гибкость в переговорах.

- Вопросы национальной безопасности: Правовая база, как правило, ставит во главу угла национальную безопасность, что напрямую влияет на степень международного участия в чувствительных военных проектах.

- Соответствие международным нормам: Национальные законы должны соответствовать международным договорам и конвенциям, устанавливающим ограничения на экспорт оружия и обмен технологиями.

- Экономические и стратегические интересы: Страны балансируют между правовыми ограничениями и экономическими и стратегическими целями, часто используя оборонные контракты для укрепления альянсов или получения доступа к иностранным технологиям.

Кроме того, правовые структуры диктуют характер соглашений, таких как совместные предприятия или исследовательские партнерства, и могут либо ускорять, либо препятствовать военному прогрессу. Нормативно-правовые барьеры, такие как экспортный контроль и ограничения на передачу технологий, имеют решающее значение для оценки того, могут ли страны развивать взаимовыгодные проекты или их сдерживают правовые ограничения.

Влияние этих правовых особенностей на военную промышленность проявляется в нормативных мерах, регулирующих трансграничное сотрудничество. В контексте трехтомника Кудашкина более глубокое понимание национальных рамок открывает как возможности, так и препятствия для расширения такого сотрудничества в глобальном масштабе.

Механизмы принуждения к исполнению военно-технических соглашений

Для обеспечения выполнения военно-технических соглашений необходима надежная система, обеспечивающая соблюдение согласованных условий. Ключевым аспектом в этом контексте является создание правовых, институциональных и процедурных мер, направленных на обеспечение эффективного выполнения обязательств, предусмотренных этими соглашениями. В контексте соглашений о военном и оборонном сотрудничестве очень важно, чтобы эти механизмы были достаточно гибкими для удовлетворения конкретных потребностей участвующих сторон и в то же время достаточно строгими для предотвращения нарушений, которые могут повлиять на двусторонние или многосторонние отношения.

Основные характеристики механизмов принуждения

Принудительные меры должны обладать особыми характеристиками, которые гарантируют соблюдение, не подрывая доверия между сотрудничающими странами. К ним относятся:

- Контроль и инспекция : Регулярные проверки и инспекции на месте часто необходимы для обеспечения выполнения сторонами требований, изложенных в соглашениях.

- Процедуры разрешения споров : Четкие, структурированные процессы разрешения конфликтов необходимы для быстрого и справедливого устранения нарушений или недоразумений.

- Санкции и штрафы: Для предотвращения потенциальных нарушений необходимо с самого начала предусмотреть заранее определенные последствия несоблюдения, такие как экономические санкции или приостановка сотрудничества.

- Прозрачность и отчетность: механизмы непрерывной коммуникации и отчетности, такие как регулярное информирование о прогрессе и любых проблемах, способствуют подотчетности.

Институциональные механизмы и мониторинг соблюдения

В рамках военно-технического сотрудничества обеспечение соблюдения часто осуществляется через межправительственные органы или совместные комиссии. Эти учреждения отвечают за надзор за соблюдением условий соглашения, обеспечение добросовестности действий обеих сторон и решение любых проблем, возникающих в ходе сотрудничества. Механизмы часто включают в себя:

- Совместные комитеты: Эти органы следят за выполнением соглашений и разрешают любые споры, следя за тем, чтобы все стороны выполняли свои обязательства.

- Независимые аудиты : Для проверки соблюдения всех положений и непредвзятой оценки соблюдения могут проводиться аудиты и обзоры третьей стороной.

- Системы проверки: Для подтверждения того, что передача чувствительных товаров, таких как оборудование или технологии, соответствует согласованным условиям, могут использоваться такие технологии, как спутниковое наблюдение, проверка на месте или инспекторы третьей стороны.

Таблица механизмов обеспечения соблюдения

Включение этих механизмов обеспечения соблюдения гарантирует, что военно-технические соглашения останутся в целости и сохранности и будут служить своей цели. Установив четкие и действенные процедуры, участвующие страны могут предотвратить нарушения, сохранить оперативную эффективность и увеличить продолжительность сотрудничества.

Судебный контроль и правовые споры в военно-технических соглашениях

Споры в сфере военно-технического партнерства часто возникают из-за двусмысленности условий контрактов и различных толкований обязательств. Судебный контроль играет важную роль в разрешении этих конфликтов, обеспечивая соответствие действий в рамках таких соглашений национальным и международным законам. Суды должны оценивать действительность этих соглашений, особенно когда под вопросом оказываются права и обязанности сторон, таких как поставщики и правительства.

При рассмотрении конфликтов в рамках таких соглашений крайне важно изучить точные условия контракта и контекст военно-промышленных отношений. Дела могут касаться таких вопросов, как нарушение конфиденциальности, несоблюдение технических стандартов или несоблюдение конкретных требований, связанных с военной деятельностью. Эффективность судебного пересмотра в таких ситуациях напрямую зависит от юридической ясности этих терминов.

В контексте военно-технических соглашений особенности спора и сложность задействованных технологий часто требуют специальных знаний. Суды полагаются на показания экспертов, чтобы оценить, соответствуют ли условия договора ожидаемым военным стандартам. Судебные решения по таким спорам влияют не только на непосредственные стороны, но и на более широкую систему оборонных соглашений.

Рассмотрение таких дел требует не только понимания правовых основ, но и четкого представления об обязанностях сторон. Результаты судебного рассмотрения могут определять будущее сотрудничество в области обороны, влияя не только на договорные отношения между организациями, но и на стратегии национальной безопасности. В некоторых случаях судебные решения могут привести к изменению контрактов или расторжению соглашений, если они будут сочтены несовместимыми с национальными интересами или правовыми нормами.

При разрешении правовых конфликтов необходимо учитывать как внутреннее, так и международное право, особенно когда соглашения выходят за пределы национальных границ. Судебные решения часто требуют соблюдения баланса между интересами военной эффективности и юридической ответственности. Уделяя внимание специфике каждого дела, суды стремятся обеспечить соответствие военно-технического сотрудничества более широким правовым и политическим целям.