Для понимания экономической и политической системы, основанной на военном подходе, реализованной во время гражданского конфликта, необходимо рассмотреть конкретные мероприятия и интервенции, проводимые правительством. Эти меры включали в себя принудительные реквизиции зерна, централизацию промышленности и жесткий контроль над распределением, что существенно изменило социально-экономическую обстановку. Главной целью этих стратегий была консолидация ресурсов для военных действий и обеспечение стабильности в неспокойный период.

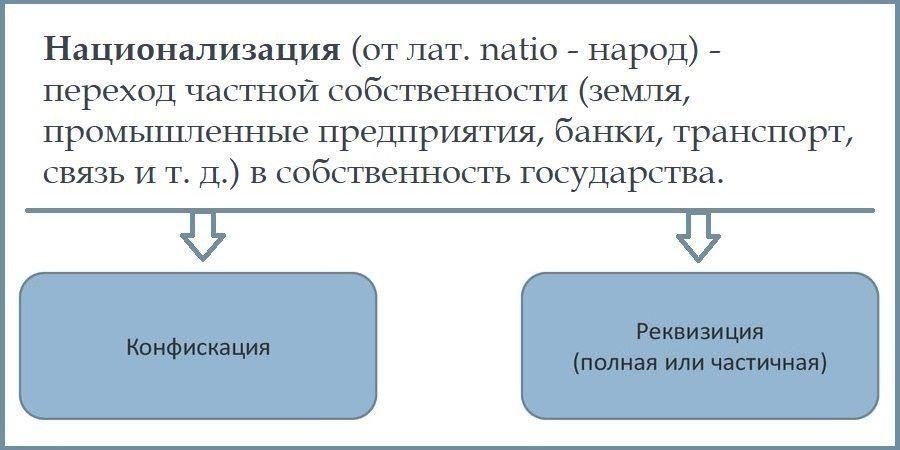

Одной из главных мер стала национализация основных отраслей промышленности, в результате которой государство получило прямой контроль над производством. Это было сделано для того, чтобы перенаправить выпуск продукции на военные нужды и сохранить центральную власть. Другой важнейшей мерой стала реквизиция излишков зерна у крестьян, что привело к серьезным противоречиям между сельским и городским населением. Правительство пыталось решить проблему нехватки продовольствия в городах, но эти усилия часто встречали сопротивление со стороны сельских жителей.

Кроме того, было введено строгое регулирование труда путем введения политики обязательных работ. Это позволило обеспечить распределение всей имеющейся рабочей силы в секторах, которые считались необходимыми для ведения войны. Однако такая политика привела к росту недовольства: многих людей заставляли работать в тяжелых условиях, которые они не желали выполнять.

Эти меры были направлены на удовлетворение насущных военных потребностей, но зачастую они шли в ущерб долгосрочной экономической стабильности. В результате такая политика привела к значительным социальным и экономическим потрясениям, которые впоследствии сыграли свою роль в переходе к более гибким подходам в управлении. Понимание этих мер помогает прояснить решимость правительства добиться победы любой ценой, не обращая внимания на более широкие последствия для населения.

Централизованный контроль над сельским хозяйством и закупками зерна

Введение централизованного контроля за сельскохозяйственным производством, особенно за реквизицией зерна, стало определяющей чертой политики большевиков в начале XX века. Эта инициатива была крайне важна для обеспечения армии необходимым продовольствием, а также для поддержания городского населения в условиях все более напряженной обстановки.

Система изъятия зерна

По всей стране власти проводили жесткие меры по реквизиции зерна. От крестьян часто требовали сдавать излишки зерна государству с минимальной компенсацией. Местные комитеты, называемые «продразверсткой» (отряды по реквизиции зерна), отвечали за сбор урожая в сельской местности. Эти группы были уполномочены изымать продовольствие, часто силой, не заботясь о благосостоянии крестьян и стабильности местного сельского хозяйства.

Последствия централизованного контроля над сельским хозяйством

Такой централизованный подход привел к значительным перебоям в сельскохозяйственном производстве. Фермеры, лишившись зерна, имели меньше ресурсов для посева в последующие сезоны, что привело к долгосрочной нехватке продовольствия. Кроме того, такая политика вызвала широкое недовольство сельского населения, что подорвало сотрудничество и способствовало возникновению спорадических восстаний. Несмотря на то, что целью было обеспечить достаточное количество продовольствия для военных и городских нужд, система часто приводила к неэффективному распределению ресурсов и обостряла напряженность между сельскими и городскими районами.

Национализация промышленности и государственная собственность

В период военных действий национализация стала одним из центральных аспектов экономического контроля. Правительство получило прямую собственность на ключевые отрасли промышленности с целью обеспечения ресурсов для военных действий и консолидации власти. Ниже перечислены основные изменения в промышленном секторе при таком подходе:

- Частные предприятия, особенно крупные заводы и отрасли, критически важные для военного производства, перешли под контроль государства.

- Активы местных и иностранных предприятий были конфискованы и переданы под контроль государственных учреждений.

- Государственная собственность была распространена на банки и финансовые системы с целью централизации экономической власти и ограничения частных финансовых потоков.

- Правительство осуществляло строгий контроль за промышленным производством, направляя его на военные нужды и поставки товаров первой необходимости.

- В некоторых отраслях был установлен рабочий контроль, заводские комитеты участвовали в принятии управленческих решений, хотя все еще находились под сильным влиянием центральных властей.

- Национализация представлялась как важный шаг, направленный на предотвращение капиталистического саботажа и обеспечение функционирования промышленности в интересах государства и военной кампании.

Такой подход к собственности помогал государству осуществлять полный контроль над экономикой, позволяя ему направлять ресурсы на достижение своих стратегических целей. Однако он также приводил к неэффективности и дефициту, поскольку централизованное планирование часто не могло удовлетворить динамичные потребности производства и снабжения.

Подавление частной торговли и регулирование черного рынка

Государственные меры были направлены на борьбу с нелегальными рынками путем введения жестких наказаний для тех, кто был уличен в операциях на черном рынке. Наказания, включая тюремное заключение или крупные штрафы, были призваны сдержать частную торговлю и заставить соблюдать государственные правила. В некоторых случаях к исполнению наказаний привлекались местные ополченцы или революционные комитеты, что усиливало присутствие государства в повседневных экономических делах.

Правительственный подход к частной торговле был усилен национализацией промышленности и реквизицией сельскохозяйственной продукции у фермеров. Эти меры были направлены на то, чтобы разорвать связь между частными интересами и экономикой в целом. Однако масштабы подпольной торговли сделали ее полное искоренение практически невозможным, что привело к развитию более скрытых, децентрализованных форм деятельности черного рынка, несмотря на жесткое вмешательство правительства.

Эти меры имели значительные последствия для экономики, поскольку частные лица и предприниматели искали новые способы обхода правил. Попытки контролировать эту деятельность требовали постоянной адаптации со стороны властей, бдительность которых оставалась на высоком уровне, однако устойчивость черного рынка создавала постоянные проблемы для поддержания порядка.

Установление политических репрессий и красного террора

Проводить эту политику в жизнь было поручено специализированным политическим структурам, таким как ЧК. Они использовали тактику террора, чтобы уничтожить любую форму сопротивления, и тысячи людей, включая интеллигенцию и бывших военных, были казнены. Террор осуществлялся путем систематических облав, слежки и произвольных арестов, которые оправдывались необходимостью поддержания порядка в условиях социальных и экономических потрясений, вызванных новой политической системой.

Большевистское руководство пропагандировало эти жесткие меры как необходимые шаги по защите государства от внутренних и внешних врагов. Подавляя инакомыслие, они стремились создать единое общество, в котором поддерживалась бы идеологическая чистота. Эти действия не ограничивались физическим насилием, но также распространялись на конфискацию имущества, которая рассматривалась как метод устранения потенциальной базы поддержки политической оппозиции.

Красный террор, так называли эту волну насилия, рассматривался как инструмент, ускоряющий установление централизованной власти. Он помог сломить власть конкурирующих группировок, что, в свою очередь, позволило большевикам доминировать на политической арене. Жесткая тактика, использовавшаяся в этот период, оставила глубокий след в российском обществе, поскольку страх и недоверие стали повсеместными, а инакомыслие систематически искоренялось.