В 1941-1942 годах правовые и силовые меры, принимаемые по всей стране, определялись необходимостью адаптации к вызовам внешней агрессии. Поскольку города подвергались бомбардировкам, а гражданское население — постоянным угрозам, возникла необходимость в разработке новых законов, которые бы поддерживали порядок, защищали целостность государства и обеспечивали безопасность его граждан. Эти изменения были не просто реактивными, а упреждающими шагами, направленными на обеспечение общественной и национальной безопасности.

В этот период правительство приняло ряд чрезвычайных мер, которые создали правовую основу для военной мобилизации, внутренней безопасности и координации гражданской обороны. Для регулирования повседневной жизни были введены чрезвычайные правовые режимы, включая формирование отрядов безопасности, которым поручалось обеспечивать соблюдение комендантского часа, поддерживать порядок и обеспечивать безопасность критически важных объектов инфраструктуры. Эти временные законы позволяли властям принимать оперативные меры, даже в обход некоторых обычных юридических процедур, чтобы предотвратить возможный саботаж или беспорядки.

Кроме того, были приняты специальные нормативные акты, позволяющие контролировать ресурсы, координировать военные действия и гарантировать защиту ключевых секторов экономики. Правовая база была необходима для решения проблем, связанных с ростом числа перемещенных лиц, нарушением гражданской жизни и разрушением нормальных административных структур в оккупированных зонах. Главной задачей было не только сохранение военной мощи, но и поддержание общественного порядка и безопасности на всей территории, обеспечение жизнедеятельности городов и безопасности населения в условиях военного хаоса.

Административно-правовые изменения в Советском Союзе (1941-1942 гг.)

.jpg)

В ответ на вызовы войны Советский Союз в 1941-1942 годах провел ряд административно-правовых преобразований, направленных на укрепление единства и эффективности страны как на военном, так и на гражданском фронтах. Основные меры были направлены на укрепление государственной власти и обеспечение быстрой мобилизации ресурсов для ведения военных действий.

Реорганизация государственных органов

Одним из наиболее значимых изменений стало создание новых и реорганизация существующих административных органов для улучшения координации и повышения эффективности. Народный комиссариат обороны расширил свою юрисдикцию в отношении военных операций и гражданской обороны, а Народный комиссариат юстиции взял на себя повышенную роль в обеспечении целостности нормативно-правовой базы в условиях военного времени. Этот сдвиг позволил более централизованно принимать решения, обеспечивая оперативную реализацию законов и политики в ответ на возникающие угрозы.

Укрепление правовой базы

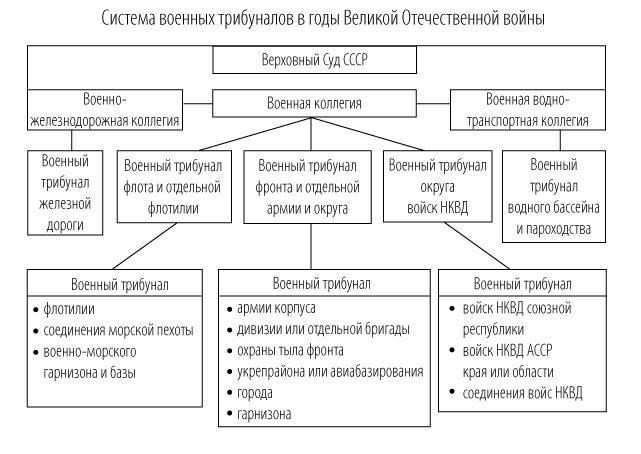

Начало конфликта привело к ужесточению контроля над гражданским населением и военнослужащими. Правовые кодексы были адаптированы с учетом срочности управления в военное время. Были созданы специальные военные трибуналы для ускорения правосудия, особенно в делах, связанных с дезертирством, саботажем и шпионажем. Эти правовые меры были направлены на поддержание дисциплины и единства в период большого напряжения. Кроме того, были введены правила, ограничивающие передвижение по стране и контролирующие поток информации, что еще больше укрепило власть правительства.

Параллельно правительство пыталось решить проблемы, связанные с быстро меняющейся экономикой. Были приняты меры по упорядочению промышленного производства, введены государственные заказы на товары и услуги военного назначения. Эти меры были призваны обеспечить бесперебойное снабжение и эффективное удовлетворение военных и гражданских потребностей. В этот период также произошло укрепление колхозов и других сельскохозяйственных предприятий, контролируемых государством, что усилило контроль государства над производством и распределением продовольствия, которое было необходимо для поддержания военных действий.

В целом эти правовые и административные изменения не только укрепили власть государства, но и помогли сохранить целостность страны в период, когда внешние угрозы требовали единой реакции на всех уровнях управления.

Военное право в 1941-1942 годах: Основные законодательные акты и их практическое применение

Период 1941-1942 годов ознаменовался значительными изменениями в правовой базе военных действий, а также в роли и обязанностях военных и государственных органов. В ответ на растущую угрозу внешней агрессии советское правительство приняло ряд мер, которые переосмыслили правовые нормы, сделав акцент на национальной безопасности, защите целостности государства и сохранении контроля над воинскими частями.

Основные законодательные акты и постановления

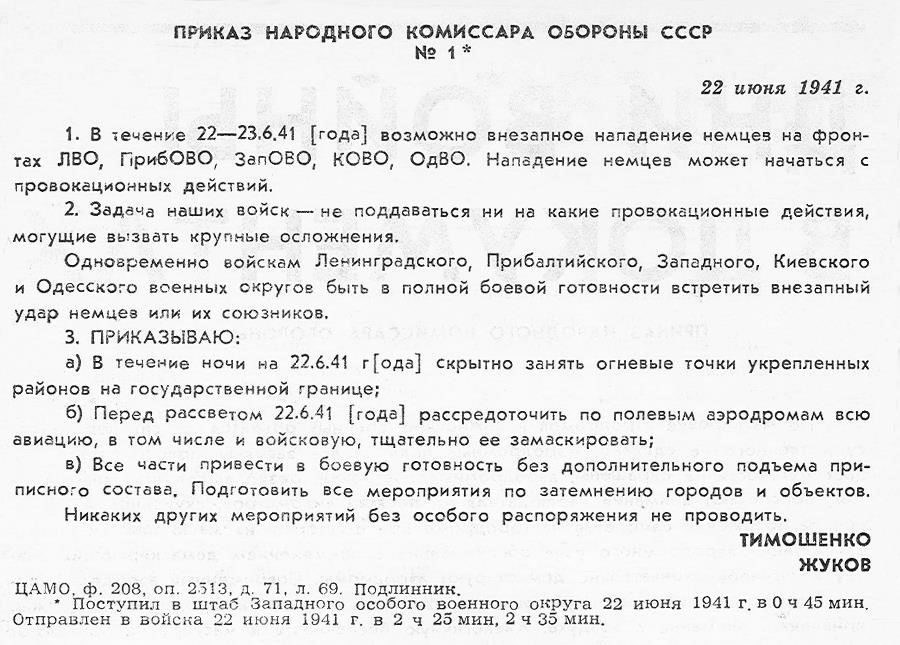

- Декрет о военном положении (22 июня 1941 года): Объявление военного положения ввело концентрацию власти в руках высшего военного руководства. Это наделило Ставку (Верховное командование) чрезвычайными полномочиями, включая возможность контролировать гражданскую инфраструктуру и диктовать передвижения военнослужащих.

- Послевоенное чрезвычайное законодательство (июль 1941 года): Был издан ряд указов, дававших правительству право принимать чрезвычайные меры в случае нападения или серьезного нарушения общественного порядка. Эти меры были направлены на ограничение гражданских прав в интересах сохранения национальной безопасности.

- Законы о военной мобилизации (июль 1941 — начало 1942 гг.): Были приняты специальные законы, призванные упорядочить процесс призыва резервистов, организовать производство военной техники и обеспечить быстрое реагирование на потребности военного времени.

Практическое применение и влияние

- Контроль над воинскими подразделениями: Военное законодательство наделяло командиров полномочиями по поддержанию порядка в вооруженных силах, установлению дисциплины и регулированию деятельности солдат. Это было крайне важно для эффективной организации войск в быстро меняющихся условиях военного времени.

- Регулирование вкладов гражданского населения: Государство требовало мобилизации гражданского населения для участия в военном производстве, нормировании и вспомогательных службах. Введение чрезвычайных законов позволило военным властям управлять этими усилиями, обеспечивая участие всей нации в военных действиях под единым командованием.

- Ограничение общественных прав: введение строгого комендантского часа, приостановка некоторых гражданских свобод и усиление государственной власти были направлены на обеспечение внутренней стабильности страны. За неповиновение гражданским властям следовали жесткие карательные меры.

- Усиление мер безопасности: Правоохранительные и военные органы совместно отслеживали потенциальную подрывную деятельность, предотвращая любые формы шпионажа или саботажа внутри страны. Этот сдвиг ознаменовал собой значительное изменение в том, как военное право пересекалось с общественной безопасностью.

Правовой ландшафт в эти годы во многом определялся необходимостью балансировать между поддержанием правового порядка и гибкостью, необходимой в период кризиса. Военное право стало краеугольным камнем в обеспечении быстрой мобилизации ресурсов, координации вооруженных сил и сохранении государственной власти в чрезвычайных обстоятельствах.

Роль военных трибуналов и судов в обеспечении государственной безопасности

Военные трибуналы и суды играли важнейшую роль в поддержании национальной безопасности и защите целостности страны в военное время. Их основная функция заключалась в решении вопросов безопасности как на фронте, так и в тылу, обеспечивая быстрые и решительные действия против потенциальных угроз государству.

- Укрепление правовой базы: Создание и расширение военных судов было жизненно важно для повышения эффективности судебного процесса, что было необходимо для быстрого рассмотрения дел, связанных с обеспечением безопасности в военное время. Эти трибуналы отвечали за применение чрезвычайных правовых мер для обеспечения эффективного рассмотрения любых действий, угрожающих безопасности страны, как со стороны граждан, так и со стороны солдат.

- Применение чрезвычайных правил: Режим военного времени ввел в действие ряд законов, направленных на поддержание порядка и общественной безопасности. Военные трибуналы были ключевыми инструментами для реализации этих чрезвычайных правил, которые предусматривали суровое наказание за такие действия, как саботаж, шпионаж и дезертирство.

- Судебный пересмотр важнейших дел: Суды рассматривали дела, связанные с нарушением законов военного времени, вынося вердикты, которые влияли не только на судьбы отдельных людей, но и на общую прочность обороноспособности страны. Решения трибунала основывались на доказательствах и материалах военного времени, которые могли определить уровень угрозы суверенитету страны и гражданскому населению.

- Единый подход к национальной обороне: Эти трибуналы работали в тесной координации с военными и разведывательными службами, чтобы быстро рассматривать дела и устранять угрозы. Усиливая судебные меры, правительство обеспечивало быструю нейтрализацию любых действий, подрывающих единство и безопасность государства.

Сосредоточившись на неотложных вопросах безопасности и рассмотрении преступлений, непосредственно влияющих на ход военных действий, военные трибуналы сыграли решающую роль в обеспечении стабильности страны, став правовой опорой управления в военное время и обеспечив соблюдение законов, необходимых для поддержания целостности государства и защиты гражданского населения.

Влияние военного законодательства на единство и сплоченность фронта

Правовая база военного времени также расширила возможности военного руководства по осуществлению оперативных действий, обеспечив быстрое реагирование на угрозы. Эти правовые коррективы позволили повысить гибкость правоохранительных органов и военных операций, включая создание контрольно-пропускных пунктов, систем наблюдения и непосредственное участие военной полиции. Эффективная координация действий военных органов и местных властей по обеспечению безопасности в значительной степени способствовала поддержанию порядка и дисциплины в прифронтовых районах. Подобные системы контроля оказались крайне важными для поддержания как оперативной эффективности армии, так и доверия населения к руководству.

Благодаря законодательным изменениям военных лет органы управления смогли обеспечить бесперебойное поступление необходимых ресурсов, защиту стратегических позиций и поддержание морального духа как солдат, так и гражданского населения. Эти нормативные акты стали ключевым фактором сплочения общества военного времени, подчеркивая важность единого подхода к решению проблем конфликта. В результате власть властей в правовых вопросах военного времени напрямую способствовала успеху военных операций на передовой.

Рекомендуемые лекции для понимания управления и власти в военное время

Для тех, кто стремится досконально понять, как менялось управление и структуры власти в условиях войны, подборка лекций, посвященных правовым основам, военному командованию и обеспечению государственной безопасности, просто необходима. В этих материалах рассматриваются радикальные изменения в управлении страной, особенно в ответ на растущие потребности на фронте и централизацию власти под военным контролем.

Ключевые правовые и административные корректировки

Лекции должны подчеркивать роль чрезвычайных указов и расширение военной юрисдикции. Введение чрезвычайных полномочий позволило оперативно проводить политику в жизнь, зачастую в обход традиционных правовых каналов. Рекомендуемые материалы включают анализ чрезвычайных законов, принятых для обеспечения выживания нации. В этих лекциях также рассматривается трансформация судебной системы, которая адаптировалась к меняющимся требованиям управления в военное время, включая регулирование деятельности военных трибуналов.

Интеграция военной и гражданской власти

Взаимодействие между гражданским управлением и военной властью было определяющей чертой власти в военное время. Понимание того, как военный истеблишмент был интегрирован в процессы принятия решений и как происходило перемещение полномочий между гражданскими и военными структурами, позволит понять фундаментальные изменения как в законодательстве, так и в управлении. Лекции о роли военных командиров и их влиянии на национальную политику, особенно в отношении стратегий фронта и национальной безопасности, просто необходимы. Среди ключевых тем — централизация принятия решений и приостановка действия многих гражданских свобод в интересах национальной безопасности и военного успеха.

В этих лекциях подробно рассматривается правовая база, сформировавшаяся в условиях военного времени, что позволяет студентам и исследователям получить ценную информацию о том, как управление адаптировалось под давлением.

Исторические документы и материалы для изучения военного права и управления

Для глубокого понимания военно-правовой базы и управления в 1941-1942 годах исследователи должны в первую очередь сосредоточиться на изучении архивных документов и юридических текстов, отражающих чрезвычайные меры, принятые на территории Советского Союза. Эти материалы незаменимы для оценки того, как правовые структуры адаптировались к условиям военного времени, перераспределяя обязанности и полномочия для обеспечения национальной безопасности и социальной стабильности в период кризиса.

Ключевые источники для исследования

Период 1941-1942 годов ознаменовался значительными изменениями в правовой и управленческой практике, обусловленными растущей угрозой на фронтах. Несколько ключевых источников имеют неоценимое значение для изучения эволюции военного права и управления:

Указы и приказы высшего советского руководства, в частности Верховного Совета и военного командования, которые вводили чрезвычайные правовые меры для укрепления безопасности и единства нации.

Документы военных трибуналов, отражающие адаптацию судебной системы к условиям военного времени, включая обращение с коллаборационистами и правонарушителями на фронте.

Отчеты и переписка между военным командованием и местными властями, показывающие, как поддерживалась общественная безопасность и управление в условиях военных трудностей.

Юридические тексты и лекции по военному праву и гражданским правам в чрезвычайных условиях, которые часто включались в образовательные программы для офицеров и чиновников, отвечавших за выполнение правил военного времени.

- Основные направления правовых изменений и их реализация

- Изменения в законодательстве в этот период в основном касались чрезвычайных полномочий, предоставленных военным и местным властям с целью поддержания порядка и обеспечения быстрого реагирования на угрозы безопасности. К ним относятся:

- Военная юрисдикция: Юрисдикция военных трибуналов расширилась и стала охватывать акты шпионажа, дезертирства и саботажа, что отражало настоятельную необходимость сохранения целостности государства.

- Контроль над гражданской деятельностью: Законы об общественном порядке стали более строгими, включая комендантский час и ограничения на передвижение, особенно в городах, расположенных вблизи линии фронта или в районах возможного вторжения.

Мобилизация и призыв: Юридические меры, связанные с набором солдат и организацией местных отрядов обороны, обеспечивали направление рабочей силы на удовлетворение критических потребностей.

Чрезвычайные полномочия и правила безопасности: Законодательство, направленное на повышение внутренней безопасности, включая чрезвычайные полномочия, предоставленные местным властям и правоохранительным органам для борьбы с саботажем и диверсиями.