Распад традиционных структур в ходе российского конфликта привел к возникновению агрессивной политики, направленной непосредственно на укрепление контроля над экономикой и армией. Центральную роль в этом сыграл большевистский ответ на раздробленную политическую ситуацию. В центре внимания была централизация власти, проявившаяся в насильственной реквизиции зерна из сельских районов вдоль Волги, которое было необходимо для обеспечения нужд армии и защиты городских центров.

Столкнувшись с необходимостью защищать новые территории от различных армий, большевистское руководство обратилось к экономической системе, характеризующейся прямым государственным контролем. В этот период были приняты жесткие меры, включая подавление любых движений, воспринимавшихся как противостоящие директивам режима. Провал некоторых революционных движений отражал более глубокую слабость формирующихся политических структур. В то же время борьба между конкурирующими группировками повлияла на военную тактику и экономическую политику на фронтах.

На фоне этих проблем введение прямого контроля над промышленностью и снабжением стало попыткой смягчить экономические потрясения, вызванные продолжающимся конфликтом. Было ясно, что для поддержания мощи вооруженных сил такие стратегии будут необходимы. Однако внутренние разногласия определили будущее российской власти и ее подход к управлению ресурсами во время кризиса.

Роль военного коммунизма в борьбе большевиков за власть

Реализация военного коммунизма сыграла непосредственную и решающую роль в укреплении большевистского контроля над ключевыми территориями в ходе Русской революции. Политика режима была направлена на удовлетворение насущных потребностей конфликта и одновременно на укрепление власти большевиков. Без этой системы выживание зарождающегося правительства было бы неопределенным, поскольку оно боролось за контроль над ресурсами, поддержание военной мощи и подавление оппозиционных движений.

Консолидация ресурсов для военных действий

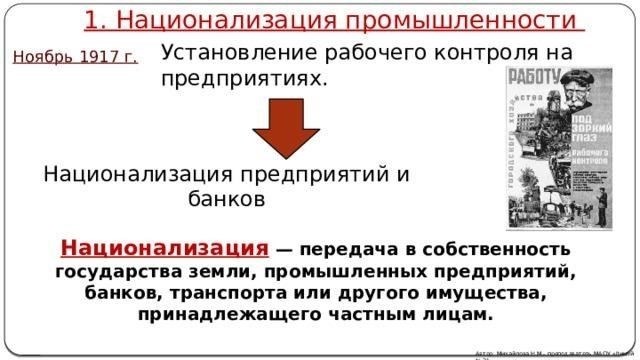

В основе этой системы лежал централизованный контроль над жизненно важными ресурсами. Зерно, имевшее решающее значение для поддержания численности Красной армии, реквизировалось непосредственно у крестьян, особенно вдоль Волги. Это позволяло большевикам удовлетворять материально-технические потребности своих военных кампаний. Национализировав промышленность и установив жесткий государственный контроль над производством, правительство обеспечило адекватное оснащение вооруженных сил. Непосредственное управление заводами и сельскохозяйственным производством имело решающее значение для победы на фронте.

Противодействие слабым сторонам большевистского контроля

- Подавление инакомыслия: Переход к государственному контролю был не только экономической, но и политической стратегией. Большевики стремились уничтожить оппозицию, такую как анархистские фракции и другие социалистические группы, которые критиковали централизацию. Военный коммунизм позволил им подавить восстания и обеспечить лояльность ключевых военных подразделений.

- Захват ключевых городских районов: Городской рабочий класс, во многом зависящий от промышленного производства, стал как источником поддержки, так и потенциальной угрозой. Осуществляя прямой контроль над городами, особенно Петроградом и Москвой, большевики смогли предотвратить восстания и сохранить свою базу власти.

- Поддержание порядка в армии: Военная дисциплина была еще одним жизненно важным элементом большевистской стратегии. Военный коммунизм способствовал проведению жесткой политики в Красной армии, обеспечивая послушание и преданность делу, что было необходимо в условиях продолжающегося конфликта с внешними и внутренними врагами.

Несмотря на стратегические преимущества, политика военного коммунизма также вызвала значительное недовольство как среди крестьянства, так и среди городского населения. Насильственное изъятие зерна из сельских районов привело к массовому голоду, а введение государственного контроля над промышленным производством — к неэффективности и рабочим волнениям. Однако эти противоречия на мгновение отошли на второй план перед насущной необходимостью военной победы и политической стабильности.

Экономические меры в условиях военного коммунизма: Национализация и реквизиция зерна

Чтобы справиться с экономическим коллапсом и обеспечить армию ресурсами, в качестве центральных мер были приняты национализация промышленности и реквизиция зерна. Эти шаги были предприняты для обеспечения прямого контроля над производством и ресурсами, необходимыми для выживания в этот неспокойный период.

Национализация привела к прямому захвату государством всех крупных предприятий, фактически ликвидировав частную собственность. Фабрики, банки и транспорт были поставлены под контроль государства, что позволило большевикам направить производство на военные нужды. Неудача прежней рыночной экономики и необходимость централизованного управления были одними из ключевых факторов, обусловивших этот сдвиг.

Для снабжения вооруженных сил и городского населения была введена реквизиция зерна. Крестьяне были вынуждены отдавать государству значительную часть своего урожая. Эта политика была ответом на нехватку продовольствия в крупных городах, особенно в приволжских, где царил сильный голод. Государство, используя военную силу, часто забирало больше, чем было необходимо, что обостряло и без того напряженные отношения с сельским населением.

Эта политика способствовала растущей слабости экономики. Хотя они и обеспечивали немедленные ресурсы для конфликта, они привели к широкому недовольству и разрушению производственных отношений, что ослабило как экономику, так и революционное движение. Долгосрочные последствия больше всего ощущались в сельской местности, где реквизиция зерна превратилась в прямой источник недовольства и восстания.

Влияние военного коммунизма на советское население: Голод и недовольство

В период военной борьбы переход к централизованному управлению привел к серьезным перебоям в сельскохозяйственном производстве, что повлекло за собой массовый голод. Принудительная реквизиция зерна из Поволжья и других ключевых сельскохозяйственных районов напрямую повлияла на снабжение населения продовольствием, в то время как рабочие и крестьяне сталкивались со все более ограниченными ресурсами. Такая политика, направленная на обеспечение армии ресурсами, ослабляла способность местного населения к самообеспечению, вызывая острую нехватку предметов первой необходимости.

Одним из самых заметных последствий этой политики стал голод, охвативший многие регионы страны, и миллионы людей оказались перед угрозой голодной смерти. Политика реквизиций в сочетании с развалом регулярных сельскохозяйственных процессов привела к прямому сокращению производства продовольствия. Несмотря на политическое оправдание снабжения вооруженных сил, в городских районах ситуация с продовольствием не улучшилась. Крестьянам, которые раньше собирали обильные урожаи, теперь было нечем торговать и нечего есть, что способствовало массовым волнениям.

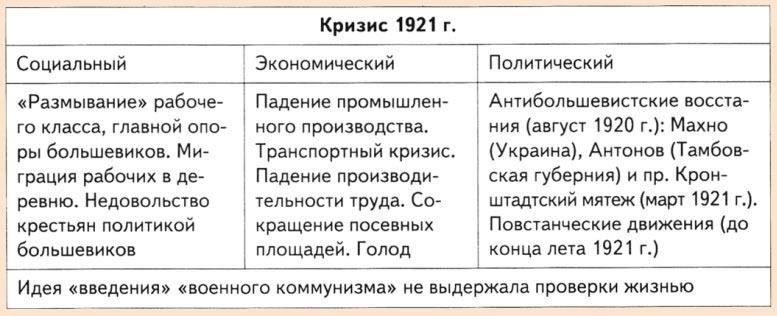

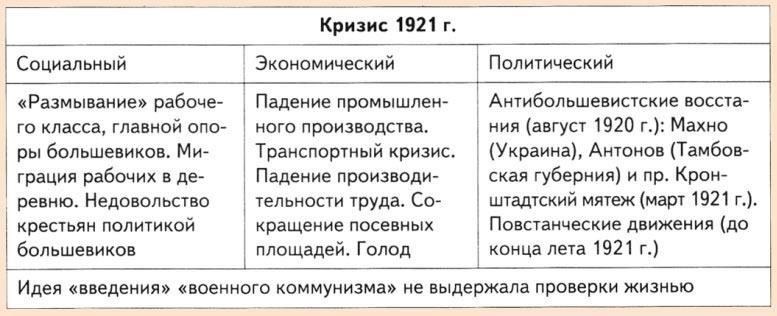

Политическая позиция правящего режима усугубляла недовольство трудового населения. Навязывание жесткой трудовой политики, включая принудительный труд и реквизицию товаров, привело к росту оппозиции. По мере того как военные силы продвигались на гражданские территории, возникшее экономическое напряжение в сочетании с лишениями, вызванными политикой режима, стало причиной многочисленных восстаний. Начали возникать основные движения против этой политики, особенно в сельских районах, где люди больше всего страдали от ее прямых последствий. Сопротивление было направлено не только против нехватки продовольствия, но и против утраты местной автономии и усиления централизации управления.

Многие граждане, некогда поддерживавшие первоначальные революционные идеалы, начали менять свое отношение к ним из-за принятых жестких мер. Подавление восстаний, нехватка продовольствия и перенапряжение военных ресурсов привели к тому, что центральное руководство все больше ощущало свою слабость. Попытки одновременно контролировать армию и гражданские нужды часто оказывались несовместимыми, а нагрузка на ресурсы не уменьшалась.

В результате некогда прочная поддержка революционного дела начала ослабевать, и многие стали сомневаться, стоит ли цена выживания тех жертв, которые приносит политика. Сочетание голода, политического угнетения и растущего чувства разочарования создало почву для длительного противостояния власти режима, выявив пределы централизованного контроля в таких экстремальных условиях.

Военно-политические последствия военного коммунизма в период гражданского конфликта

Способность вооруженных группировок поддерживать свои движения в условиях разрушающейся экономики оказалась решающим фактором. Чрезмерная опора на государственную власть для контроля над всеми аспектами жизни общества еще больше углубила раскол между государственным аппаратом и гражданами. Без существенных реформ, направленных на устранение экономических недостатков, усугубленных насильственной централизацией, перспективы прочного мира оставались мрачными на протяжении всего конфликта.

Сопротивление военному коммунизму: Крестьянские восстания и городские протесты

Крестьянские восстания были значительной формой сопротивления политике большевиков в ходе продолжающегося конфликта. Введение реквизиции зерна и других жестких мер по контролю над ресурсами вызвало широкое восстание, особенно в сельских регионах, таких как Поволжье. Одним из ключевых примеров является Тамбовское восстание 1920 года, когда крестьяне подняли оружие против правительственных войск из-за нехватки продовольствия и принудительного труда. Восстание выявило критически слабые места в военной стратегии большевиков, отвлекая жизненно важные ресурсы с фронтов на подавление местных беспорядков.

Правительство отреагировало на эти восстания жестокими репрессиями, которые только усилили гнев сельского населения. Такая тактика временно подавляла восстания, но подпитывала дальнейшее недовольство, создавая цикл беспорядков, который подрывал контроль государства. Восстание в Тамбове и других городах показало уязвимость власти над сельскими районами и продемонстрировало пределы принудительного контроля над экономикой.

В городах также широко распространились протесты. Рабочие, первоначально поддерживавшие большевистское движение, разочаровывались по мере ухудшения экономической ситуации. Нехватка продовольствия, неудовлетворительные условия жизни и жесткий контроль над трудом привели к забастовкам и демонстрациям. Одним из самых значительных городских восстаний стал Кронштадтский мятеж 1921 года. Матросы и рабочие требовали политических реформ и прекращения экономической политики, проводимой правительством. Восстание в Кронштадте было не только протестом против экономических трудностей, но и против растущего авторитаризма большевистского режима.

И сельские, и городские восстания подчеркнули фундаментальную слабость политики правительства в ходе продолжающегося конфликта. Эти протесты и восстания дестабилизировали контроль государства как над военным, так и над гражданским секторами, подорвав позиции большевиков в борьбе. Несмотря на военные победы, отсутствие поддержки со стороны ключевых социальных групп свидетельствовало о хрупкости долгосрочного удержания власти государством.

Как военный коммунизм формировал советские государственные институты и управление

Политика военного коммунизма существенно изменила советские государственные структуры. Концентрация власти в центральных учреждениях стала необходимостью из-за постоянной нестабильности и прямых угроз со стороны противоборствующих армий. Попытки режима контролировать все аспекты производства, распределения и государственных ресурсов усилили роль государства, сократив автономию местных органов власти.

Централизация управления становилась все более заметной, поскольку государство стремилось направлять экономику силовыми методами. Большевистское правительство взяло под контроль промышленность, банковское дело и транспорт, напрямую управляя такими ресурсами, как запасы зерна в Поволжье. Создание высших органов, таких как Высший экономический совет, было направлено на регулирование распределения товаров, в то время как военные советы контролировали производство, поддерживающее вооруженные силы. Такая централизация усилила прямое влияние государства на принятие экономических и политических решений, в результате чего региональным образованиям стало труднее оспаривать власть.

Влияние на структуры управления

Политические структуры также претерпели значительные изменения. Опора большевиков на военные комитеты для контроля над промышленным производством и сельским хозяйством привела к ослаблению традиционного местного управления. Эти комитеты, часто состоявшие из военных, осуществляли прямое руководство гражданскими отраслями, минуя местные структуры власти, которые ранее играли ключевую роль в управлении. Этот сдвиг в сторону милитаризованного управления был обусловлен продолжающимся конфликтом и необходимостью немедленных, решительных действий по организации обороны и производства в условиях войны.

Управление в условиях военного коммунизма характеризовалось ослаблением гражданских прав и эрозией демократических институтов. При непосредственном участии военных в повседневных делах модель управления стала авторитарной, ограничивая свободные политические движения. В результате структура управления стала прямым продолжением потребностей военных, а не отражением требований гражданских лиц.

В заключение следует отметить, что военный коммунизм переосмыслил советское управление, введя жесткий централизованный контроль и значительно сократив местную автономию. Изменения были вызваны непосредственной необходимостью выживания во время конфликта, что требовало высокоцентрализованного, ориентированного на военных подхода к управлению как экономикой, так и политической структурой. Этот сдвиг повлиял на советское государство еще долгое время после войны, оставив в наследство сильную централизацию, которая сохранялась на протяжении последующих десятилетий.

Переход от военного коммунизма к НЭПу: причины и итоги

После продолжительного конфликта переход от экономической политики военного времени к более прагматичным подходам был неизбежен. Разрушение цепочек поставок, повальный дефицит и прямое воздействие военной борьбы на население заставили советское руководство пересмотреть свою стратегию. Решение отойти от тотального государственного контроля стало важным поворотным пунктом в политическом и экономическом курсе страны.

Тяжелые условия, сложившиеся после многолетних гражданских войн, выявили внутреннюю слабость «военной» экономики. Жесткая политика реквизиций, направленная на поддержку армий, вызвала широкое недовольство сельского населения, особенно в Поволжье. Растущее сопротивление крестьянских армий и рабочих подрывало саму основу государственных усилий. Урожаев зерновых часто не хватало, чтобы прокормить армию и городские центры, что усугубляло нестабильность.

По мере ослабления власти большевиков и распространения восстаний стало ясно, что дальнейшая милитаризация экономики не может больше поддерживать режим. На этот сдвиг также повлияла неспособность централизованного планирования эффективно мобилизовать ресурсы или обеспечить стимулы для повышения производительности труда. Для стабилизации ситуации требовалась более гибкая, менее авторитарная система.

Итоги новой экономической политики

После введения новой экономической политики (НЭП) сразу же стали заметны значительные улучшения в сельском хозяйстве и торговле. Было восстановлено частное предпринимательство, особенно в сельском хозяйстве, крестьянам разрешили продавать излишки зерна на рынках. Это напрямую способствовало росту производства и снижению дефицита продовольствия. Частичная децентрализация управления дала местным экономикам больше автономии, стимулируя рост и улучшая отношения между крестьянами и городскими центрами.

Однако, хотя НЭП и облегчил сиюминутные кризисы, он также имел долгосрочные последствия для направления советской политики. Возрождение рыночной экономики привело к расколу между городским рабочим классом и сельским населением, возникла напряженность в связи с ростом влияния частных торговцев и зажиточных крестьян. Несмотря на эти проблемы, НЭП ознаменовал собой необходимую рекалибровку, обеспечив краткосрочную стабильность в то время, когда государство было слишком слабым, чтобы навязать дальнейшую экономическую централизацию.