Варшавский договор был официально оформлен в 1955 году как военный союз между социалистическими государствами, в первую очередь обусловленный геополитическими интересами Советского Союза в Центральной и Восточной Европе. Соглашение связывало страны-участницы, включая Венгрию, пактом о совместной обороне, призванным уравновесить растущее влияние НАТО. Договор не только диктовал условия военного сотрудничества, но и создавал структуру коллективной обороны, которая сыграла важную роль в динамике холодной войны.

В основе договора лежало создание централизованного командования, что позволяло Советскому Союзу оказывать значительное влияние на военные операции в рамках альянса. Договор также определял обязанности каждой страны-участницы, предполагая, что все члены будут поддерживать друг друга в случае внешней агрессии. Этот юридический документ имел далеко идущие последствия, особенно для таких стран, как Венгрия, которые оказались тесно связаны с советскими стратегическими целями.

По мере развития договора он претерпел ряд изменений, включая изменения в его организационной структуре. Однако основополагающий принцип взаимной обороны остался в его основе. Распад договора в 1991 году ознаменовал конец важнейшей главы в военной истории Европы, однако влияние его политики продолжает определять ландшафт безопасности бывших стран-участниц и сегодня.

Формирование Варшавского договора: Ответ НАТО

В 1955 году политический и военный ландшафт Европы резко изменился, когда несколько восточноевропейских стран, включая Советский Союз, создали оборонный союз. Это был прямой ответ на растущее влияние НАТО, основанной в 1949 году. Создание Варшавского военного блока было обусловлено взаимной обеспокоенностью экспансией западных держав и последствиями для безопасности их стратегии коллективной обороны.

Предпосылки и мотивы

Истоки этого соглашения можно проследить в политическом климате 1950-х годов, особенно в свете создания НАТО. Советский Союз, уже настороженно относившийся к присутствию НАТО, стремился создать аналогичный союз со своими странами-сателлитами, чтобы защитить свои интересы в Центральной и Восточной Европе. Создание этого договора рассматривалось как важный шаг в противовес влиянию НАТО.

- Союз был закреплен Варшавским договором в мае 1955 года, подписанным восемью странами: Советским Союзом, Польшей, Чехословакией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Восточной Германией и Албанией (которая впоследствии вышла из состава союза в 1968 году).

- Основной целью было создание единой военной структуры для обороны в случае агрессии со стороны НАТО или любых других внешних сил.

- В Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи было официально зафиксировано взаимное обязательство защищать каждое государство-член в случае нападения, аналогичное положениям статьи 5 НАТО.

Влияние на Европу

В ответ на растущую напряженность Советский Союз и его союзники усилили координацию своих военных действий, что ознаменовало значительный сдвиг в динамике сил в послевоенной Европе. Варшавский блок обеспечил сохранение влияния Советского Союза на Восточную Европу, что прямо противоречило политическому и военному единству стран-членов НАТО.

- Альянс обеспечивал прямой военный противовес, что часто приводило к усилению напряженности времен холодной войны.

- Он закрепил советский контроль над странами Центральной и Восточной Европы, оказывая влияние на их внутреннюю политику и внешние отношения в течение десятилетий.

- В Венгрии, Польше и других странах-участницах присутствие альянса оказало долгосрочное влияние на национальный суверенитет и военную организацию.

Государства-члены: Кто был ключевыми участниками?

Первоначальное соглашение 1950-х годов ознаменовало объединение значительной группы европейских государств в рамках официального военно-политического договора. Эти страны стремились уравновесить влияние НАТО в период холодной войны. Страны, вошедшие в альянс, были в основном из Восточной Европы, и все они разделяли общие идеологические связи, уходящие корнями в социалистическое правление. Каждый член альянса был связан договором, заключенным в 1955 году.

Основными участниками этого соглашения были Советский Союз, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Восточная Германия, Чехословакия и Албания. В соглашении делался акцент на коллективной обороне, что обеспечивало военную поддержку, если кто-то из участников сталкивался с внешней агрессией. Хотя все эти страны придерживались советской политики, уровень участия и степень влияния СССР варьировались.

Пражская весна 1968 года в Чехословакии показала, как договор использовался для сохранения контроля над государствами-членами, поскольку Советский Союз вмешался, чтобы подавить реформистские движения в Праге. Венгерская революция 1956 года также продемонстрировала внутренние разногласия, когда Венгрия стремилась дистанцироваться от советского контроля, но была обуздана военными действиями в рамках соглашения о союзе.

После роспуска соглашения в 1991 году бывшие члены альянса преобразовались в различные другие политические и военные образования, а некоторые из них, например Польша и Венгрия, в последующие годы вступили в НАТО.

Военно-политическая структура: Как функционировал Варшавский договор

Военно-политическая организация альянса определялась принципами, установленными в договоре 1955 года. Основная структура базировалась на централизованном командовании и принятии решений, при этом Советский Союз играл доминирующую роль как в стратегическом планировании, так и в тактическом управлении. Каждая страна-участница была обязана предоставлять силы для защиты коллективной безопасности, но уровень автономии отдельных стран был ограничен советской властью.

В политическом плане от стран-участниц ожидалось, что их внешняя политика будет согласовываться с целями Москвы. Руководящим органом был Политический консультативный комитет (ПКК), в состав которого входили министры иностранных дел стран-участниц. Регулярные встречи обеспечивали координацию решений, касающихся военной стратегии, политического курса и международных отношений. Кроме того, государства-члены были обязаны проводить общую политику блока в жизнь на своих территориях.

В военном отношении каждая страна-участница имела свою национальную армию, но должна была объединить свои силы в общую командную структуру. Силами Варшавского договора командовал Верховный главнокомандующий, которым всегда был советский генерал. Объединенное командование обеспечивало скоординированные действия во время любых военных операций, хотя высшая власть оставалась за СССР. Эта структура проявлялась во время интервенций, например, в Венгрии в 1950-х годах, где советские войска играли главную роль в подавлении восстаний и поддержании контроля над управлением страной-участницей.

На протяжении десятилетий власть Советского Союза оставалась неоспоримой, особенно после Пражской весны 1968 года, когда военное вмешательство подтвердило контроль Москвы над странами-участницами. Структура альянса была разработана таким образом, чтобы решения принимались быстро и выполнялись без задержек, при этом большое внимание уделялось единству и быстрой мобилизации сил в случае необходимости. Иерархия командования была необходима для поддержания сплоченности внутри блока, несмотря на различия в политическом ландшафте каждой страны-участницы.

Роль Варшавского договора в конфликтах холодной войны

Военный союз, созданный в соответствии с договором 1955 года, сыграл решающую роль в формировании напряженности холодной войны, особенно в Восточной Европе. Одним из самых переломных моментов стала венгерская революция 1956 года. Советский Союз, используя коллективные силы стран-участниц, вмешался в подавление восстания в Венгрии, укрепив господство блока над своими странами-сателлитами.

Этот союз обеспечивал военное и политическое единство его членов, а решения, принимаемые Советским Союзом, определяли коллективные действия. Военная интервенция в Венгрии стала прямым результатом рамочного договора, поскольку он оправдывал применение силы для поддержания социалистических правительств в Восточной Европе. Договор не только служил сдерживающим фактором для расширения НАТО, но и позволял синхронизировать действия нескольких стран, включая Польшу и Чехословакию, которые придерживались стратегических целей, обозначенных СССР.

Во время Пражской весны 1968 года Варшавский договор снова стал инструментом советского вмешательства, подчеркнув свою роль в поддержании идеологической и политической сплоченности Восточного блока. На этот раз союз был задействован для предотвращения любых сдвигов в сторону либерализации в Чехословакии, доказывая, что главной целью договора было сохранение советского влияния в пределах своей сферы контроля.

Доминирование Советского Союза в процессе принятия решений было обусловлено как политическим, так и военным превосходством. Будучи главным архитектором соглашения, Москва отвечала за определение стратегических целей альянса, включая планы обороны и военные операции. Хотя договор создавал формальную структуру для консультаций, СССР имел право окончательного голоса при принятии большинства важнейших решений, особенно тех, которые касались развертывания вооруженных сил или международных интервенций.

Влияние других государств-членов

Хотя страны Восточного блока участвовали во встречах, их влияние на принятие важнейших решений оставалось ограниченным. Такие страны, как Польша, Венгрия и Восточная Германия, вносили свой вклад, но их часто заставляли согласовывать свои действия с позицией Москвы. Однако в 1960-х и 1970-х годах были случаи, когда местные интересы, такие как безопасность границ или национальная оборона, вызывали трения, но эти вопросы обычно решались при посредничестве СССР, что обеспечивало сохранение договора в силе и его действие.

Влияние распада военного союза на Восточную Европу

Распад военного блока в 1991 году существенно изменил политическую и военную обстановку в Восточной Европе. Эти изменения последовали за прекращением действия договора, который связывал его участников с 1950-х годов. После прекращения действия соглашения страны, находившиеся под его влиянием, начали переходить к новым формам управления, часто характеризующимся демократизацией и интеграцией с западными структурами.

Политическая и военная реорганизация

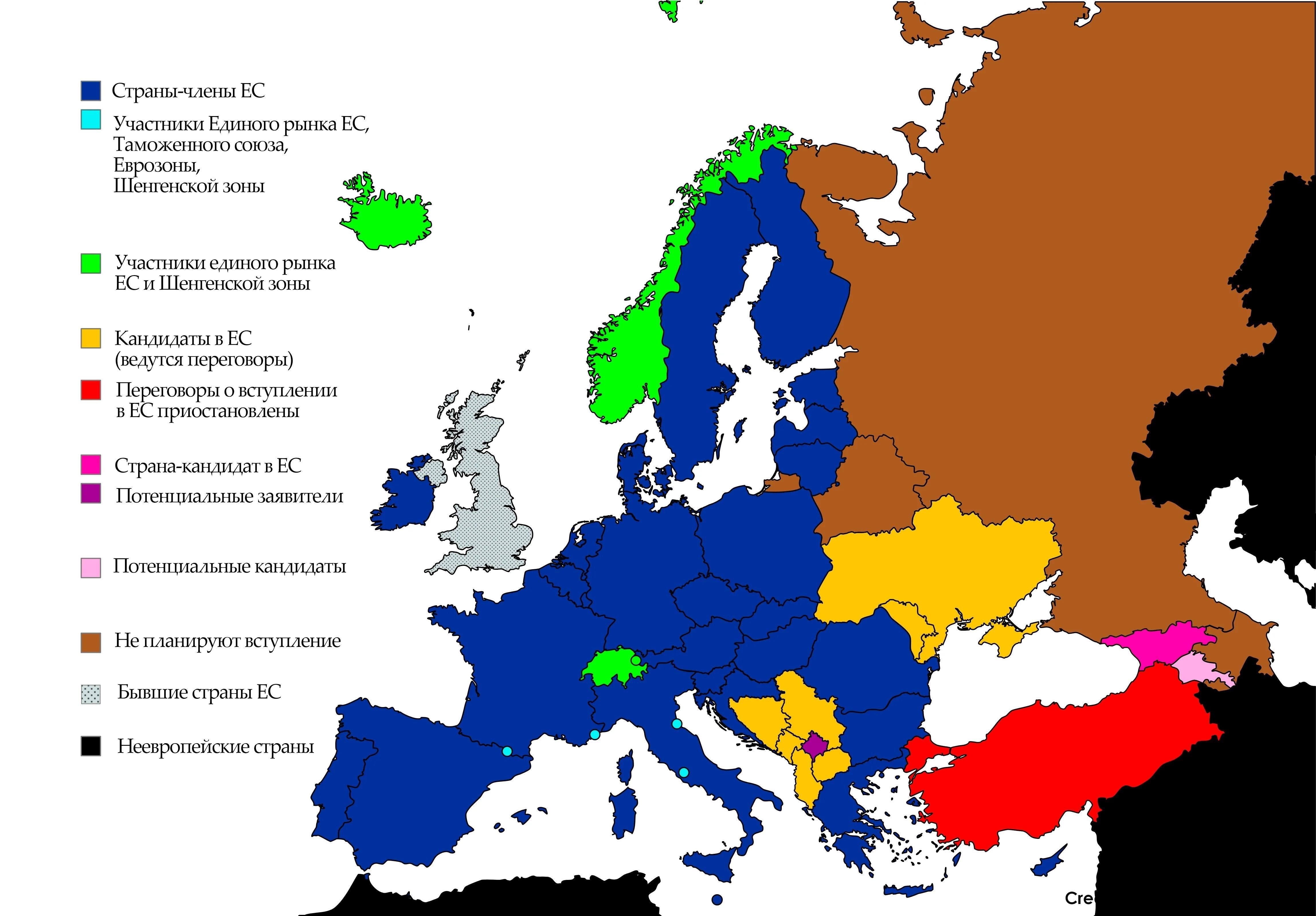

После распада многие государства переориентировали свою внешнюю политику, стремясь к связям с Европейским союзом и НАТО. Бывшие государства-сателлиты, такие как Польша, Венгрия и Чехия, быстро добились членства в этих западных организациях, что стало прямой реакцией на отсутствие договора о взаимной обороне. Это изменение разрушило политическое и военное единство, существовавшее на протяжении десятилетий, и бывшие члены НАТО переоценили свою роль в Европе.

Экономические преобразования

Прекращение существования альянса вызвало волну экономических реформ во всем регионе. На смену централизованной плановой экономике Восточной Европы пришли рыночные системы. Страны-участницы договора столкнулись с проблемой приватизации государственных предприятий и интеграции в мировые рынки, что привело как к экономическим трудностям, так и к возможностям для роста.

Таким образом, распад военного блока привел к значительным изменениям в политическом, военном и экономическом ландшафтах Восточной Европы, способствуя процессу модернизации и интеграции с западными институтами и одновременно ставя новые проблемы для стабильности и развития региона.

Уроки Варшавского договора для современных военных союзов

Современные военные партнерства могут извлечь несколько уроков из структуры и деятельности договора 1955 года, особенно на примере Венгрии и других стран Восточного блока. Эти уроки подчеркивают важность сплоченности, стратегической согласованности и эффективного принятия решений в рамках международных коалиций.

Централизованное командование и координация: Договор продемонстрировал необходимость единой структуры командования для предотвращения раздробленности и обеспечения быстрого реагирования на угрозы безопасности. Нынешние альянсы должны сосредоточиться на бесперебойной координации, чтобы максимально использовать возможности своей коллективной обороны.

Четкие цели и солидарность: Несмотря на политические разногласия, альянс сохранял общую приверженность взаимной обороне. Для современных коалиций определение четких целей и обеспечение соблюдения государствами-членами обязательств по взаимной обороне имеют решающее значение для поддержания силы и единства.

Управление различными политическими интересами: Подобно тому, как альянс балансировал между различными политическими системами, современные коалиции должны справляться с членами с различными внутренними программами, не подрывая при этом общую миссию. Дипломатия и диалог являются ключом к поддержанию единства различных сил.

Адаптивность к меняющимся угрозам: Военные соглашения адаптировались к меняющемуся геополитическому климату, особенно во времена холодной войны. Сегодня альянсы должны оставаться гибкими, чтобы эффективно противостоять новым вызовам, от киберугроз до нетрадиционных тактик ведения войны.